Инсульт продолжает оставаться актуальной проблемой медицины, являясь основной причиной инвалидизации населения. Так, в России среди пациентов, перенесших инсульт, к трудовой деятельности возвращаются не боле 3—10%. До 85% больных требуют постоянной медико-социальной поддержки, а у 20-30% пациентов остается инвалидность до конца жизни. О возможностях нейропротективной терапии при инсульте на вебинаре рассказывает доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, к.м.н. Ульянова Ольга Владимировна.

02:11

Патогенез ишемии мозга. Сейчас учеными уже изучен ишемический каскад, который всегда развивается при любой степени ишемии. С ишемией связаны нарушения поступления в головной мозг кислорода и глюкозы.

Этапы ишемического каскада:

- снижение мозгового кровотока;

- глутаматная «эксайтотоксичность»;

- внутриклеточное накопление кальция;

- активация внутриклеточных ферментов;

- повышения синтеза NO и развитие оксидантного стресса;

- экспрессия генов;

- отдаленные последствия ишемии (реакции местного воспаления, микроваскулярные нарушения, повреждения ГЭБ);

- апоптоз (смерть клетки).

Быстрота развития ишемического каскада напрямую зависит от степени снижения кровотока. При острых нарушениях кровообращения может развиваться за минуты или часы. Область мозга с наиболее выраженным снижением кровотока (менее 10 мл на 100 г в минуту) становится необратимо поврежденной очень быстро: в течение 6—8 минут с момента развития ОНМК («ядерная зона» инфаркта).

Наряду с применением в сосудистых центрах специализированных лечебных технологий, по стандартам, всем пациентам показано нейропротективное лечение, начиная с 1-го часа после поступления в блок интенсивной терапии. Это необходимо для снижения:

- последствий гипоперфузии при ишемическом инсульте;

- перифокальных изменений при внутримозговых гематомах,

- реперфузионного повреждения при применении реканализирующих технологий; полиорганных нарушений.

09:58

Принципы медикаментозной терапии после инсульта. Процесс восстановления после инсульта является многокомпонентным и мультидисциплинарным, поэтому медикаментозное лечение состоит из1:

- базисного — коррекции основных жизненных функций;

- реперфузионного —применения антикоагулянтов, антиагрегантов и тканевых активаторов плазминогена;

- нейропротекции — предупреждения, прерывания и уменьшения повреждающего воздействия на мозг;

- вторичной профилактики и лечения постинсультных состояний, наряду с нейрореабилитационными мероприятиями.

Нейроцитопротекцией можно считать любую стратегию, предотвращающую повреждение нейрональных структур и способствующую морфологическому или функциональному восстановлению нейронов. Наиболее изучены медикаментозные подходы. Основные направления нейропротекции связаны с восстановлением нейронов ишемической пенумбры и стимуляцией репарации.

Нейропротекция бывает первичной и вторичной.

Первичная нейропротекция направлена на прерывание быстрых механизмов некротической смерти клеток: реакций глутамат-кальциевого каскада, свободнорадикальных механизмов. Должна быть начата с первых минут развития ишемии и продолжаться на протяжении трех суток, особенно активно в первые 12 часов. Получены данные об эффективности препаратов магния, глицина.

Вторичная нейропротекция направлена на прерывание отсроченных молекулярно-генетических механизмов гибели клеток (апоптоза) и уменьшения выраженности отдаленных последствий ишемии. Может быть начата спустя 3—6 часов после сосудистой катастрофы и должна продолжаться не менее семи дней. Особый интерес вызывают препараты, не только повышающие выживаемость нейронов, но и способные активизировать репаративные процессы в нервной ткани, поддерживать собственные механизмы компенсации имеющегося неврологического дефицита.

18:44

Преимущества многофункциональных средств в лечении инсульта. В настоящее время не существует «золотого стандарта» метаболической терапии ишемического инсульта. Однако накоплен положительный опыт применения лекарственных препаратов с многофункциональным действием, направленным на:

-

восполнение энергодефицита клетки;

-

антиоксидантную защиту;

-

цитопротекцию;

-

снижение эксайтотоксичности и т. д.

С целью улучшения функционального исхода заболевания применяются цитопротекторы, влияющие на пептидергические церебральные системы, — комплекс водорастворимых полипептидов коры головного мозга скота (Кортексин®).

Лечение следует проводить по схеме: 2 курса внутримышечных инъекций препарата 20 мг (10+10) в течение 10 суток с перерывом 10 суток.

21:40

Кортексин® при ишемическом инсульте. Препарат оказывает универсальное действие на ключевые механизмы церебральных патологий за счет 9 точек взаимодействия с молекулярными партнерами в нервной ткани. При цереброваскулярных заболеваниях и ОНМК наиболее значимые из них3,4:

- цитокины. Кортексин® снижает содержание интерлейкина 1β в 3,8 раза, ФНО-α — в 1,5 раза, таким образом подавляет нейровоспаление и системное воспаление;

- креатинкиназа ВВ. Влияет на энергетический метаболизм, обеспечивая нейропротективный эффект в условиях гипоксии;

- белки цитоскелета. Регулируют деление, пролиферацию, миграцию и дифференцировку нейронов за счет взаимодействия с белками цитоскелета;

- глутаматные рецепторы. Кортексин® предотвращает эксайтотоксичность, оптимизирует процессы возбуждения/торможения и синаптическую пластичность.

Также Кортексин®, влияя на ГАМК-рецепторы, способствует оптимизации процессов возбуждения и торможения, что клинически значимо при стрессах, нарушениях сна, головных болях, когнитивных нарушениях, постковидном синдроме.

Препарат имеет высокий профиль безопасности, подтвержденный многолетней клинической практикой. Разрешен к применению у пациентов всех возрастов, насчитывает более 30 миллионов пролеченных пациентов и более 20 лет успешного применения.

29:39

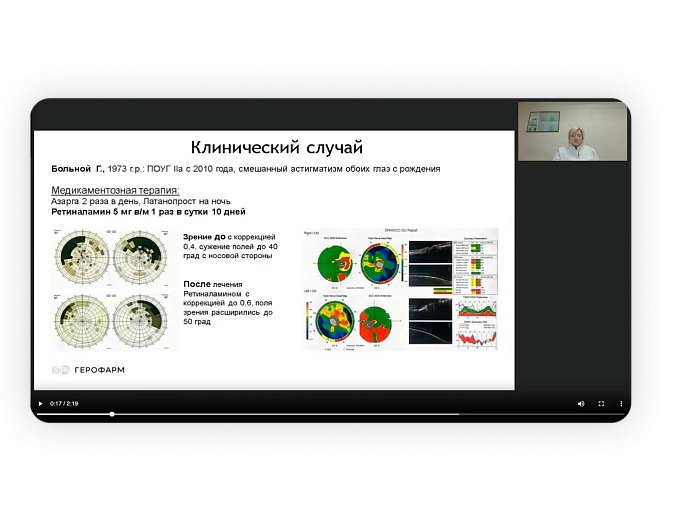

Клинические исследования при ишемическом инсульте. При исследовании Кортексина® в суточной дозе 10 мг и 20 мг у 69 пациентов с ишемическим инсультом были получены следующие результаты5:

- Кортексин® как в дозе 10 мг в сутки, так и 20 мг в сутки, положительно влиял на восстановление нарушенных функций при ишемическом инсульте в каротидном бассейне средней тяжести и улучшал качество жизни пациентов;

- чем лучше восстанавливались нарушенные функции, и быстрее проходила социальная адаптация у пациентов, получающих в составе комплексного лечения Кортексин®, тем реже возникали симптомы депрессии;

- на фоне лечения получены данные, свидетельствующие об улучшении показателя ауторегуляции мозгового кровотока (коэффициент Овершута);

- Кортексин® в дозе 20 мг/сут. приводил к более быстрому регрессу неврологического дефицита и устранению «синдрома обкрадывания» в системе мозгового кровообращения по сравнению с дозой в 10 мг/сут.

Исследование экстракраниальных и интракраниальных сосудов проводилось методом УЗДГ по общепринятой методике всем больным на 1—2 и на 10—11 сутки от начала лечения.

Список литературы:

- Гусев Е.И., Скворцова В.И. Нейропротективная терапия ишемического инсульта. Атмосфера. Нервные болезни. 2002; 1: 3-7.

- Клинические рекомендации. Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых. Год утверждения: 2021.

- Степаничев М.Ю., Онуфриев М.В. и соавт. Влияние препарата кортексин на свободнорадикальное окисление и воспалительные процессы у крыс с нормальным и ускоренным старением. Нейрохимия. 2018; 2 (35): 187-198.

- Яковлев А.А., Гуляева Н.В. Молекулярные партнеры Кортексина в мозге. Нейрохимия. 2017; 1 (34): 91-96.

- Куташов В.А., Дудина А.А. и соавт. Влияние нейрометаболической терапии на кровоток в сосудах головного мозга. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2018; 4.

Регистрируйтесь на сайте и получите все возможности нашей платформы!